胸部X線写真とは

X線、胸部X線写真ってなに?

胸部X線写真とは、会社の健康診断や市民健診で撮ることがあるレントゲン写真の一種です。

胸部X線写真とは、会社の健康診断や市民健診で撮ることがあるレントゲン写真の一種です。

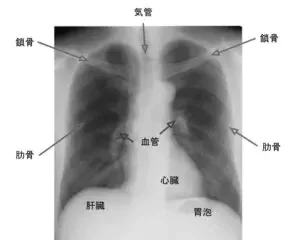

X線とは、ドイツ人のレントゲンさんによって発見された放射線の一種で、人の臓器によって通しやすいもの・通しにくいものがあります。X線写真は、それらの差を利用して撮影されます。

例えば、骨はX線を通しにくいので、白く映ります。肺はX線を通しやすいため、X線写真では黒く映ります。肺炎や肺がんはX線を通しにくいので、正常の肺より白く映ることがあります。

X線は背後から照射され、胸の前にある板で感知します。その板を現像すると胸部X線写真となります。

胸部異常陰影とは?

健康診断で撮る胸部X線写真で、肺のはずの黒い部分が白く見える場合があります。このような場合、医師はその部分を詳しく調べる必要があります。

しかし、一般の方にはよく誤解されますが、「白く見える=病気がある」ということではありません。

胸部X線写真を撮る際に、背中から照射されるX線は、様々な密度の臓器を通過します。まず、背中の皮膚を通過し、その後、皮下脂肪、筋肉、骨、肺、血管、そして胸部側の骨、脂肪、皮膚を通過し、最終的に写真となります。

このため、一枚の写真には色々な臓器が重なり合って映り、診断が難しくなることがあります。

本稿の内容は動画でも簡単に説明しています。

胸部レントゲン E判定 となった

健診で「異常影あり」とするとき

健康診断などで撮った胸部X線写真の結果、「異常影あり」や「E 判定」、「要精密検査」と書かれていると、肺ガンではないかと心配されてないでしょうか?

健康診断などで撮った胸部X線写真の結果、「異常影あり」や「E 判定」、「要精密検査」と書かれていると、肺ガンではないかと心配されてないでしょうか?

呼吸器科医であれば、健診の胸部X線写真を評価する経験が何度もあります。左右の肺を見比べたり、他の人のX線写真と比較したりして、もし霧がかかったような場所が1cmでも見つかった場合、E判定(要精査)とします。

E判定でも、異常がない人もいる

呼吸器内科外来には、健康診断で要精査判定だった人が多数受診されます。しかし、CTで見てみると、異常がない人も少なくありません。

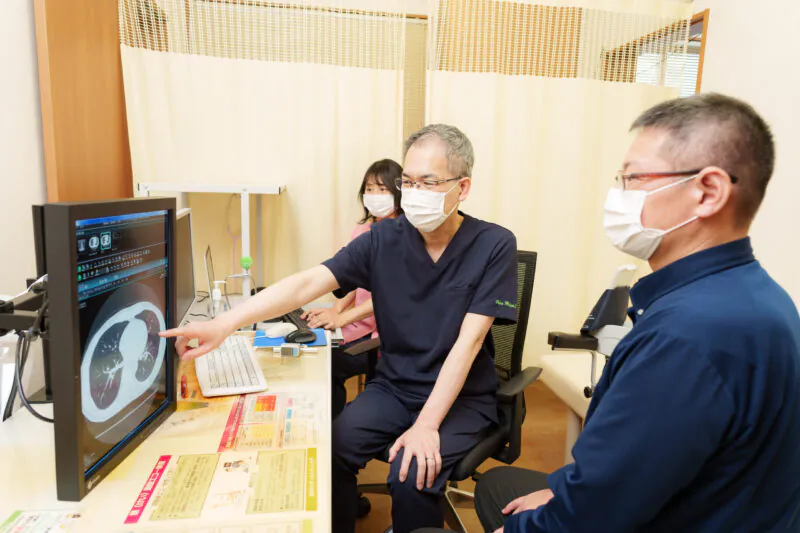

当院ではすぐに胸部CTを撮影、結果をすぐに説明し、ご来院してから約1時間後にはほとんどの方が安心して帰宅されていきます。

健診の結果に不安な方は、まずはご相談ください

「胸部レントゲン E判定」でも、それはただ骨や血管が重なって見えているだけかもしれません。実際、当院にはそのような方が多く受診されます。

健康診断はスクリーニングが目的です。少しでも異常を疑う所見があれば、正常も含めて多くの人をE判定にします。その一部でもよいので、肺がんや肺結核などの病気の人が見つかれば、健康診断として意味があることになるのです。

健診で「異常影」が見つかったらCT検査

健康診断の胸部X線写真で「異常影」が見つかった場合、CT検査を受けることが大切です。

健康診断の胸部X線写真で「異常影」が見つかった場合、CT検査を受けることが大切です。

胸部X線写真で異常影が見つかった場合は、要精査と判定されますが、この段階ではまだ病気かどうかはわかりません。人間の体は3次元のものであるため、2次元のX線写真だけで正確に観察することは難しいのです。

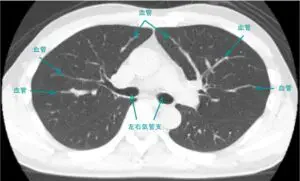

CT検査では、体を1-5mm間隔のスライスにして、100-200枚の断層写真を撮影します。これにより、1枚のX線写真と比較すると診断精度が格段に良くなります。

CT検査のメリット

X線写真で指摘された影が、本当に肺の中にあるのか、ただの骨の重なりなのかを、CTで明らかにすることができます。現在、陰影の存在を診断する医療機器として、CTより優れたものはありません。

胸部X線写真で要精査と言われた場合は、迷わずCT検査を受けることをおすすめします。

CT完備 - 即日検査に対応

仙台でCT検査をご希望の方

おきのメディカルクリニックは、CTを完備しており、即日検査に対応しています。検査結果は撮影当日にご説明可能です。

おきのメディカルクリニックは、CTを完備しており、即日検査に対応しています。検査結果は撮影当日にご説明可能です。

ネット予約、もしくはお電話にてご予約をお願い致します。

CT検査に関する詳しい情報、CT検査を推奨する症状や病気の兆候は、こちらをご覧ください。