長引く咳、止まらない咳

呼吸器科を受診される患者さんが最も多く訴える症状は咳(セキ)です。我々を悩ます咳(セキ)、そもそも何のためにあるのでしょうか?

呼吸器科を受診される患者さんが最も多く訴える症状は咳(セキ)です。我々を悩ます咳(セキ)、そもそも何のためにあるのでしょうか?

例えば、食べ物が誤って気管に入ると(=誤嚥)、咳をしてそれを排出しないと肺炎になるリスクがあります。特に高齢者では嚥下反射が弱まるため、上手に咳をすることが難しく、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。また、ウイルスや細菌などの外敵が鼻や喉を通って気管支に入ってくることもあります。その時、外敵に反応した白血球は痰(タン)を作り出し、咳をして外敵を排除しようとします。

咳は生体の防御機構の一部であり、異物や痰を体外に排出する役割があります。そのため、ただ咳を抑える薬(鎮咳薬)は注意が必要で、異物や痰を取り除く能力が低下する可能性があります。咳の原因を特定し、根本的な原因を解決することが重要です。

本稿の内容は動画でも簡単に説明しています。(前編)

咳で受診する目安

咳は一般的な症状ですが、咳をするときには相当なエネルギーが必要です。過度な咳は体力を消耗し、肋骨骨折を含む痛みや呼吸困難などの不快な症状を引き起こします。このような病的な咳は、早めに治療することが重要です。

咳が2週間以上長引く場合や止まらない場合は、状態が悪化する前に呼吸器科を受診することがおすすめです。

咳が長引くときに必要な検査

胸部X線検査

長引く咳は肺炎、肺がん、間質性肺炎、肺結核、肺梗塞などの重篤な疾患の兆候かもしれません。これらの病気は早期発見と適切な治療が極めて重要です。そのため、咳が2週間以上続く場合は、胸部X線検査を受けてこれらの病気を確認し、必要な治療を行いましょう。

呼気一酸化窒素濃度測定

この検査では、息を一定の速度で吐いてもらい、その吐いた息の中の一酸化窒素の濃度を測定します。この検査は気管支粘膜の炎症の程度を評価するために行われます。一酸化窒素の濃度が高いと、好酸球性の炎症が起きている可能性があります。また、この検査は痛みのないものであり、小学生以上の誰でも受けることができます。

スパイロメーター検査

肺の容量や気道の狭窄状況を評価できます。肺活量や1秒間に吐き出せる空気の量を計測することで、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)、間質性肺炎などの診断に役立ちます。

痰がからむ

発熱がないのにもかかわらず痰を伴う咳が続く場合、気道の粘膜に炎症が起こっているか、気道内に過剰な分泌物がたまり、それを体外に排出しようとする反応が原因であると考えられます。

発熱がないのにもかかわらず痰を伴う咳が続く場合、気道の粘膜に炎症が起こっているか、気道内に過剰な分泌物がたまり、それを体外に排出しようとする反応が原因であると考えられます。

このような症状の背景には、感染症や気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などが考えられます。ただし、肺炎や肺結核、肺がんといった深刻な病気の兆候である可能性も否定できません。

早めの受診が必要な痰の症状と受診の目安

以下のような症状が現れた場合は、なるべく早めに呼吸器科を受診しましょう。

- 痰が濃く粘りがある

- 痰に血が混じっている

- 症状が頻繁に起こるようになっている

- 呼吸が困難に感じられる

- 食欲が減退している

- 動悸や息切れがある

- 頭痛や顔(特に目の下や額)の痛みがある

- 胸の痛みを感じる

- 発熱がある

- 風邪の症状が治まった後も、咳や痰が2週間以上続いている

発熱がなくても、痰や咳が持続する場合は呼吸器科を受診しましょう。特に、呼吸が苦しい、夜間に息苦しさで眠れない、横になることができないなどの症状がある場合は、迅速に受診して検査を受けることが重要です。

また、以前に呼吸器系の疾患で治療を受けたことがある方や、糖尿病、心臓病、膠原病などの慢性疾患をお持ちの方は、早めに専門医に相談することが望ましいです。

痰に血がまじる

咳とともに血液が出る場合はすぐに受診を

痰に血液が混じっている状態は血痰といい、主に上気道からの出血が考えられます。一方で咳をした時に水泡が混じった鮮紅色の血液がでる場合は喀血と呼ばれ、下気道からの出血が疑われます。

痰に血液が混じっている状態は血痰といい、主に上気道からの出血が考えられます。一方で咳をした時に水泡が混じった鮮紅色の血液がでる場合は喀血と呼ばれ、下気道からの出血が疑われます。

喀血の原因となる病気は、気管支拡張症、肺結核、肺がん、気管支炎、肺炎など、様々な気管支・肺の病気があります。喀血があった場合はその量にかかわらず、なるべく早めに受診して検査をしましょう。

吐血の症状

口から血液が吐き出される症状は、喀血の他にも「吐血」というものがあります。吐血は嘔吐とともに消化器管から出るもので、食物残渣が混じり暗赤色をしているのが特徴です。

吐血はもちろん、血痰・喀血が大量に血が出て止まらない場合や、胸痛・息苦しさなどの症状があるときは、すぐに救急車を呼びましょう。(救急車を呼ぶべきか自己判断できない場合は、救急安心センター事業(♯7119)に電話をして相談してください。

長引く咳の原因と考えられる病気

咳の原因を考える際には、まずは問診によって発熱や黄色い痰、血痰、胸痛、呼吸困難などの他の症状があるかどうかを確認します。これに基づいて、胸部X線写真やCTスキャンなどの画像検査が必要かどうかを判断します。こうしたステップを踏んで、咳の原因を正確に診断し、適切な治療を開始できるようにします。

咳の原因となる病気は、大きく二つに分かれます。

一つは「胸部X線写真やCTスキャンなどの画像で異常が確認できる病気」です。これには肺炎や肺がんなど命にかかわる疾患が含まれますので、咳の原因を早く特定し、治療を始めるために画像検査が重要です。

もう一つは、X線やCTスキャンで異常がない咳の場合です。通常、日常で経験する咳のほとんどは、画像検査で異常が見当たりません。これらの咳は通常すぐに致命的とはなりませんが、非常に激しい咳で肋骨を骨折することもあり、患者さんは苦しむことがあります。

しかし、画像に異常がないため、診断には問診だけを頼りにすることが多く、確定診断が難しいことがあります。初診で診断ができず、数か月にわたって治療と診断が進行することもあります。

それぞれの病気について解説します。

画像診断で異常が確認できる病気

肺炎

肺炎は、細菌、ウイルス、または真菌が肺に感染し、肺の組織に炎症を引き起こす感染症です。典型的な症状には高熱、呼吸困難、胸の痛みなどがあります。

過敏性肺炎(HP)

特定のアレルゲン(カビや羽毛など)を吸い込むことが原因で、免疫系が異常な反応を起こし、両肺に広範な炎症を引き起こす病気です。急性HPと慢性HPでは、症状や画像所見に違いがあります。

好酸球性肺炎(EP)

アレルギー反応により、肺に特定の白血球である好酸球が過度に集まる病気です。急性EPと慢性EPでは、症状や画像で見られる変化が異なります。

肺がん

肺内でがん細胞が増殖し、腫瘍を形成する病気です。X線写真やCTで早期発見することが治療のカギです。

間質性肺炎

肺が本来持つ組織である間質(かんしつ)に炎症が生じる病気です。原因や症状、画像所見は多岐にわたり、原因が不明なこともあります。診断と治療は特定の原因に基づいて行われます。

薬剤性肺炎

薬の副作用の一つとして、肺に炎症が引き起こされる病気があります。抗がん剤がよく知られていますが、抗菌薬や漢方薬など身近な薬でもこの病気が起こる可能性があります。

肺結核

結核菌によって引き起こされる肺結核は、肺に感染が広がり、咳、発熱、体重減少などの症状を引き起こします。気管支結核のように、胸部X線写真では発見しにくい結核もあります。

肺非結核性抗酸菌症

肺非結核性抗酸菌症は、結核菌以外の抗酸菌による肺感染症で、その中でもMycobacterium avium complex(MAC)が最も一般的な菌です。無症状の患者さんもいますが、この病気は長期間にわたり徐々に進行し、致命的になる可能性がある疾患です。結核とは異なり、この病気は人から人への感染力はないと考えられています。

肺気腫

喫煙が主な原因となり、肺の最小単位である肺胞が破壊され、肺組織の柔軟性が失われる疾患です。症状としては息切れや咳があります。

画像診断をしても異常がない場合

日本呼吸器学会と日本咳嗽学会のガイドラインによれば、画像に異常のない咳の原因を考える際には、その持続期間に基づいて分類すると良いとされています。

期間に応じて、以下のように分けられます。

- 3週間未満の急性咳嗽

- 3−8週間の遷延性咳嗽

- 8週間以上の慢性咳嗽

3週間未満の咳の主な原因・よくある病気

急性咳嗽(3週間未満の咳)の主な原因は感染症です。一般的に、クリニックなどで診察を受ける患者さんの咳の話を聞くと、ほとんどが1−2週間の急性咳嗽とされます。感染症の種類としてはウイルス(風邪)が最も多く、マイコプラズマや百日咳菌などの細菌感染もあります。

咳の原因として最もよく見られるのが、急性気道感染症です。

急性気道感染症には

- ウイルス感染(いわゆる風邪)

- 細菌感染(急性扁桃炎、急性気管支炎など)

などがあります。

咳以外に、発熱、鼻水、のどの痛みなどを通常伴います。

治療は、ウイルス性に対しては対症療法、細菌性に対しては抗菌薬+対症療法となります。ただし、細菌感染に対して鎮咳薬(セキ止め薬)を安易に使用すると、細菌を含んだ痰の排出が阻害され、病状が悪化する可能性があるため、慎重に処方されるべきです。

咳が始まってまだ3週間経っていない場合は、原因疾患として、セキ喘息など感染症以外の病名をつけることはしばしば困難です。

3週間以上の長引く咳(遷延性咳嗽および慢性咳嗽)

3週間以上続く咳の主な原因は以下のような疾患です。これらの疾患は単一の原因ではなく、複数の要因が組み合わさることがあり、原因がはっきり特定できないこともあります。

咳の原因は多岐にわたるため、一度の診察で全てが明らかになるわけではありません。そのため、診断と治療を同時に進める「診断的治療」が行われ、治療の効果を評価しながら最終的な診断が確定されます。その間、患者さんには咳で辛い思いをさせてしまうこともあるかもしれません。

感染後咳嗽

感染後咳嗽とは、感染症(例:風邪)の一環として発生する咳のことです。体内からウイルスなどの病原体は既になくなっていますが、気管支粘膜に残る炎症により、咳の反応が長期間にわたって敏感になり、軽微な刺激(例:会話や深呼吸)でも咳が引き起こされる状態です。この状態は徐々に改善する傾向がありますが、時には8週間以上も続くこともあります。

セキ喘息

セキ喘息は、喘息の一種で、呼吸困難や喘鳴音はなく、咳が主な症状です。喘息と同様に、気管支平滑筋の収縮が原因です。セキ喘息は喘息とは違う病気と勘違いされることがありますが、実際にはセキ喘息は喘息の一種であると考えられます。気管支喘息とは異なり、セキが唯一の症状として現れるため、診断が難しいことがあります。呼気一酸化窒素検査や呼吸機能検査が異常値を示す場合、診断に役立ちます。しかし、正常値を示す場合は診断が難しく、喘息治療を行い、その治療効果を観察する「診断的治療」が必要です。

胃食道逆流症

胃食道逆流症は、胃酸が食道に逆流して、喉や気道を刺激して咳を引き起こす病気です。食後や寝ている時に咳が増えることが特徴的です。感染後咳嗽や咳喘息による咳があると、腹腔内の圧力が上昇し、胃酸が食道に逆流しやすくなり、咳が悪化する悪循環が考えられます。治療には胃酸を抑える薬であるプロトンポンプ阻害剤などが使われ、その治療効果を見て診断が行われます。

アレルギー性鼻炎・後鼻漏

アレルギー性鼻炎・後鼻漏は、花粉やハウスダストなどのアレルゲンによって引き起こされるアレルギー反応により、鼻水が生じます。この鼻水が喉に流れて、後鼻漏(こうびろう)を引き起こし、喉を刺激して咳の原因となります。治療の際には、まず鼻水の管理が重要です。

副鼻腔気管支症候群

副鼻腔気管支症候群は、鼻や副鼻腔の炎症が気管支に広がり、咳を引き起こす疾患の集まりです。一般的な症状には鼻づまり、鼻水、喀痰などがあります。治療にはマクロライド系抗菌薬の使用が検討され、診断と治療が同時に行われます。

アトピー咳嗽

アトピー咳嗽はアレルギーに関連した原因によって引き起こされる咳の一種です。この症状に対しては、ヒスタミンH1受容体拮抗薬の服用が効果的です。また、セキ喘息の吸入薬もアトピー咳嗽の治療に有効であり、これらの疾患の鑑別が時折難しいことがあります。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、主に喫煙による呼吸器系の慢性疾患で、咳、痰、息切れが特徴です。咳はCOPDの主要な症状であり、気道の狭窄や炎症によって長期間にわたって続くことがあります。通常、咳とともに痰も生じます。COPDの治療には禁煙と吸入薬の使用が含まれます。

心因性(ストレスなど)

心因性咳嗽は、精神的な要因によって引き起こされる咳のことです。ストレス、不安、抑うつなどが原因となり、身体的な問題ではなく、心理的な要素に関連しています。心の健康を管理し、心理療法を受けることが治療に役立つことがあります。

本稿の内容は動画でも簡単に説明しています。(後編)

咳が起こる仕組み

咳は体の防御メカニズムの一部であり、異物や痰を体外に排出する役割があります。そのため、咳をただ抑える薬(鎮咳薬)は、異物や痰を取り除けなくなる可能性があるため、注意して使用する必要があります。咳の原因を特定し、根本的な問題を解決することが重要です。

ただし、時には防御反応が過剰になり、病的な咳が起こることがあります。過度な咳は体力を消耗し、肋骨骨折などによる痛みや呼吸困難などの不快な症状を引き起こします。このような病的な咳は治療が必要です。

咳が発生するまでの神経回路

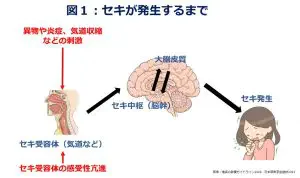

図1で、咳が起こる仕組みを説明します。

気管や気管支などの粘膜には、「咳受容体」と呼ばれる咳を感じるための受信機があります。これに刺激が加わると、信号が神経を通り、脳の「咳中枢」に届きます。

咳中枢は、横隔膜や胸郭の筋肉に指令を送り、急速な筋肉の収縮によって咳を引き起こします。このプロセスは「セキ反射」と呼ばれ、通常は無意識的に制御されています。

しかし、私たちは意識的に咳を止めることもできます。大脳皮質には、咳中枢をコントロールする役割もあります。また、咳をしたくなくても自発的に咳を起こすこともできるため、咳受容体からの信号が伝わっていなくても、大脳が咳を促すことができると考えられます。これが病的になった場合を「心因性咳嗽」と呼びます。

咳受容体が過剰に刺激されるメカニズム

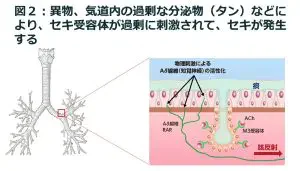

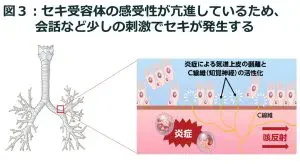

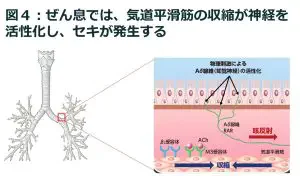

図2から図4は、気管支の内部を拡大して見た図です。

図2を見てみましょう。気管支の表面には粘液の一種である痰があります。この痰が気管支の粘膜に付着すると、異物を感じる神経が刺激を受け、脳に信号を送り、結果として咳反射が引き起こされます。

図3では、咳受容体の感受性が亢進するメカニズムが示されています。

ウイルス感染などによる炎症が起きると、気管支粘膜の細胞が剥がれ落ちます。その結果、神経の末端が露出し、咳受容体が過敏になり、わずかな刺激でも咳反射が起こります。

例えば、風邪をひいた後や、会話をしただけ、冷たい空気を吸っただけでも咳が出るのは、このメカニズムによるものです。

喘息による咳のメカニズム

図4では、気管支喘息(咳喘息を含む)による咳のメカニズムが示されています。

通常、気管支の内部で好酸球性の炎症が起こり、それによって気管支の筋肉(平滑筋)が収縮します。この収縮によって気管支が狭くなり、それを感知する神経が咳反射を引き起こします。

おきのメディカルクリニック院長 石本修