季節の変わり目に悪化しやすい喘息|原因と対策【おきのメディカルクリニック】

秋から冬、または春への移り変わりなど、季節の変わり目に咳や息苦しさが悪化するという方は少なくありません。

特に喘息をお持ちの方は、「夜になると咳が止まらない」「息苦しくて眠れない」といった症状が出やすくなります。

この時期は、気温や湿度の変化、花粉やウイルスの増加などが重なり、気道に炎症を起こしやすくなるのです。

今回は、季節の変わり目に起こりやすい喘息の悪化要因と、日常生活での対策、受診の目安についてご紹介します。

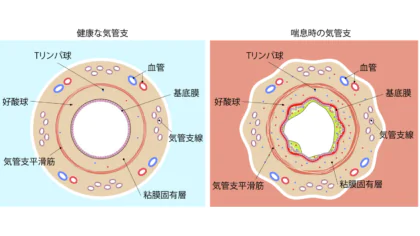

喘息とはどんな病気?

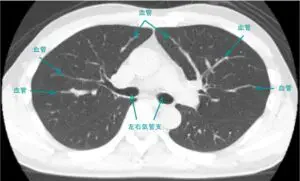

喘息は、気道(空気の通り道)に慢性的な炎症が起こる病気です。

炎症によって気道が狭くなると、咳や息苦しさ、ゼーゼー・ヒューヒューという呼吸音が出現します。

典型的な症状

・夜間や早朝に咳が出やすい

・息をするとゼーゼー、ヒューヒューと音がする

・胸が苦しく、深呼吸しにくい

・運動や気温の変化で症状が強くなる

喘息は一度発作が落ち着いても、気道の炎症が残っている場合が多く、季節の変わり目などで再発することがあります。

季節の変わり目に喘息が悪化しやすい理由

① 気温の寒暖差による影響

朝晩の冷え込みや日中との気温差が大きいと、気道が刺激を受けやすくなります。

冷たい空気を吸うことで気道が収縮し、咳や息苦しさが出やすくなります。

<対策>

外出時はマスクで冷気を防ぎ、室温を一定に保つよう工夫しましょう。

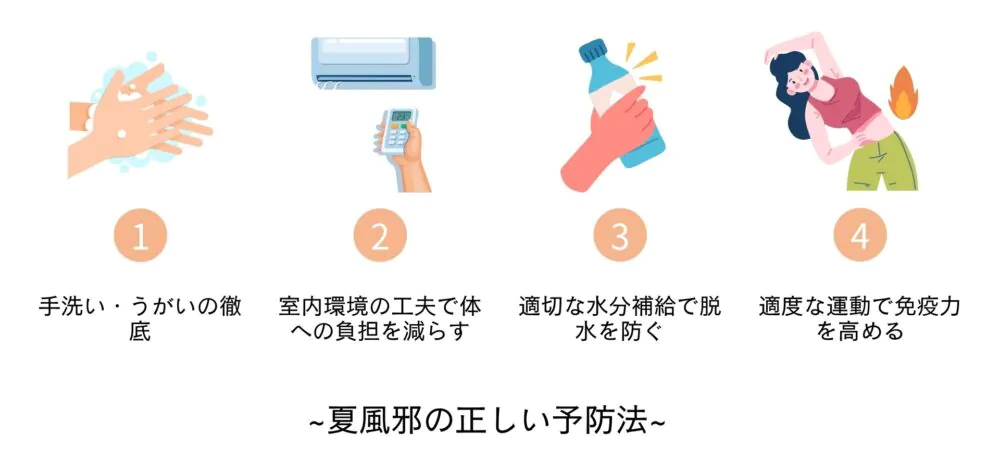

② 乾燥による粘膜の防御力低下

秋冬は空気が乾燥し、喉や気道の粘膜が荒れやすくなります。

乾いた空気は気道のバリア機能を弱め、ウイルスやアレルゲンが侵入しやすくなります。

<対策>

室内の湿度を40〜60%に保ち、加湿器や濡れタオルで潤いを維持しましょう。

水分補給もこまめに取りましょう。

③ 感染症(ウイルス)の流行

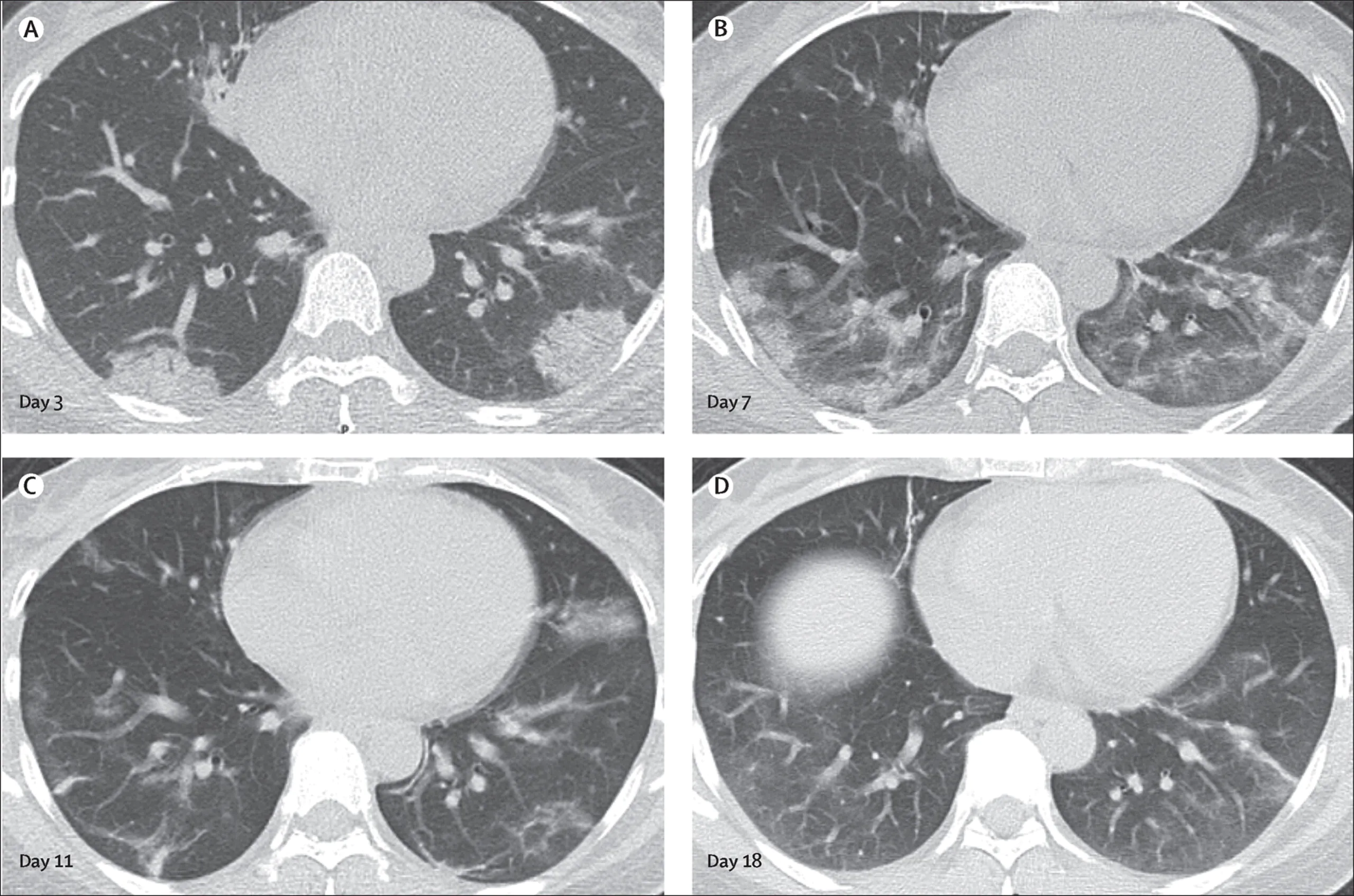

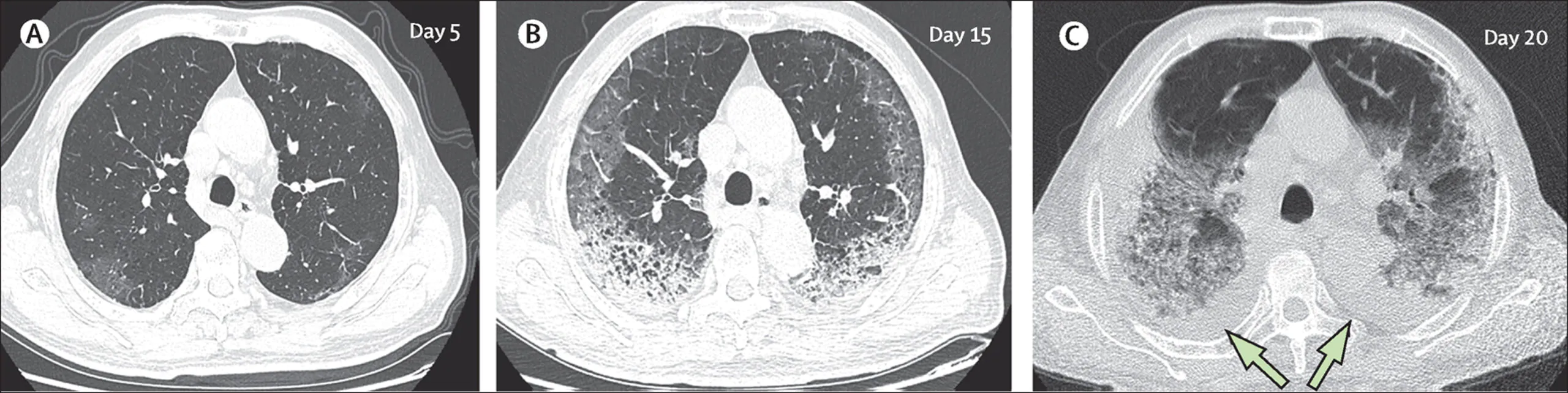

秋冬はインフルエンザやRSウイルス、新型コロナウイルスなどが流行します。

感染による炎症が喘息を誘発・悪化させることがあります。

<対策>

ワクチン接種、手洗い・うがい、十分な睡眠で免疫力を保ちましょう。

④ 花粉・ハウスダスト・ダニ

春や秋は花粉が多く飛散し、衣替えの時期にはハウスダストやダニが舞いやすくなります。

これらのアレルゲンが気道を刺激し、発作を起こすことがあります。

<対策>

・寝具は週1回以上干す、布団乾燥機を活用

・掃除機はHEPAフィルター付きのものを使用

・花粉の多い日は外干しを避ける

⑤ ストレスや疲労、睡眠不足

季節の変わり目は生活リズムが乱れやすく、ストレスや疲労がたまりやすい時期でもあります。

ストレスによる自律神経の乱れが免疫バランスを崩し、炎症を悪化させることがあります。

<対策>

睡眠をしっかりとり、深呼吸や入浴などでリラックスしましょう。

日常生活でできる喘息対策

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| 規則正しい生活 | 睡眠・食事・運動のリズムを整え、自律神経を安定させる |

| 水分をしっかり取る | 喉や気道を潤してウイルス侵入を防ぐ |

| バランスの良い食事 | ビタミンC・E・D、オメガ3脂肪酸など抗炎症作用のある食品を意識 |

| 部屋を清潔に保つ | ダニ・カビ・ハウスダスト対策を徹底 |

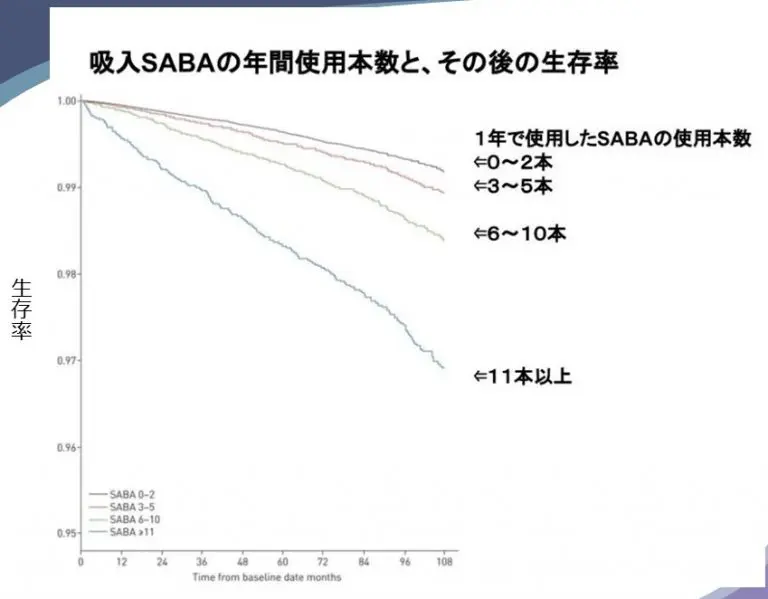

| 薬の継続使用 | 吸入薬は症状がなくても毎日継続することが大切 |

こんな症状が出たら早めに受診を

- ・夜間や早朝に咳が続く

- ・息苦しさで会話や睡眠が妨げられる

- ・ゼーゼー、ヒューヒューという音がする

- ・発作の頻度が増えている

- ・吸入薬を使っても改善しない

こうした場合は、自己判断せず医療機関を受診しましょう。

放置すると重症発作や呼吸不全につながる恐れがあります。

当院での診療

当院では、呼吸器内科専門医が一人ひとりの症状や生活背景に合わせた治療を行っています。

診療内容

・呼気一酸化窒素測定(NO)による気道の評価

・吸入薬や内服薬の調整

・アレルギー検査(血液検査)

・感染症(インフルエンザ・新型コロナなど)の迅速検査

・咳や息苦しさ、発熱など急性症状への対応

また、患者様が安心して継続治療できるよう、吸入の正しい方法指導や生活指導も行っています。

「最近、咳が長引いている」「季節の変わり目になると苦しくなる」と感じる方は、お早めにご相談ください。

健やかに過ごすために

季節の変わり目は、気温差・乾燥・アレルギー・感染症などが重なり、喘息が悪化しやすい時期です。

しかし、日頃の体調管理と予防対策、そして早めの受診で重症化を防ぐことができます。

おきのメディカルクリニックでは、地域の皆さまの呼吸器の健康を守るために、丁寧な診療と情報発信を続けてまいります。

「咳が続く」「息苦しい」と感じたときは、どうぞお気軽にご相談ください。

クリニック情報・アクセス

-

【クリニック名】おきのメディカルクリニック

-

【診療科目】内科・呼吸器内科

-

【所在地】宮城県仙台市若林区沖野5丁目7-6

-

【Web予約】https://wakumy.lyd.inc/clinic/hg07051

-

【電話番号】022-352-3126

管理栄養士が解説!脳に良い朝ごはん5選

管理栄養士が解説!脳に良い朝ごはん5選

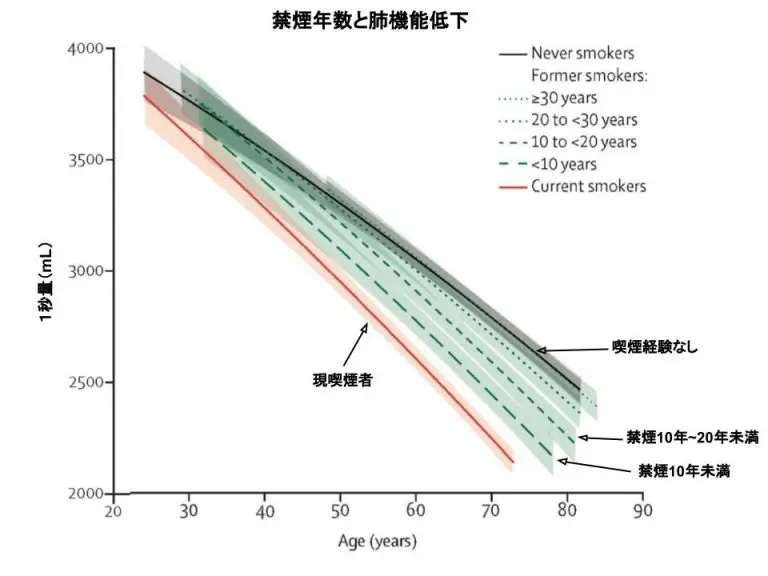

スパイロメトリーは、患者さまの肺の働きを客観的に数値で評価する検査です。息を深く吸い込み、できるだけ速く長く息を吐くことで、肺の空気の出入りの状態を測定します。この検査により、気道の狭窄や閉塞の有無を判断し、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)の診断や重症度の評価に役立ちます。検査は非侵襲的で、痛みもなく数分で終了します。

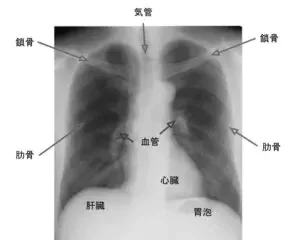

スパイロメトリーは、患者さまの肺の働きを客観的に数値で評価する検査です。息を深く吸い込み、できるだけ速く長く息を吐くことで、肺の空気の出入りの状態を測定します。この検査により、気道の狭窄や閉塞の有無を判断し、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)の診断や重症度の評価に役立ちます。検査は非侵襲的で、痛みもなく数分で終了します。 胸部X線(レントゲン)は、肺や胸郭の状態を画像で確

胸部X線(レントゲン)は、肺や胸郭の状態を画像で確

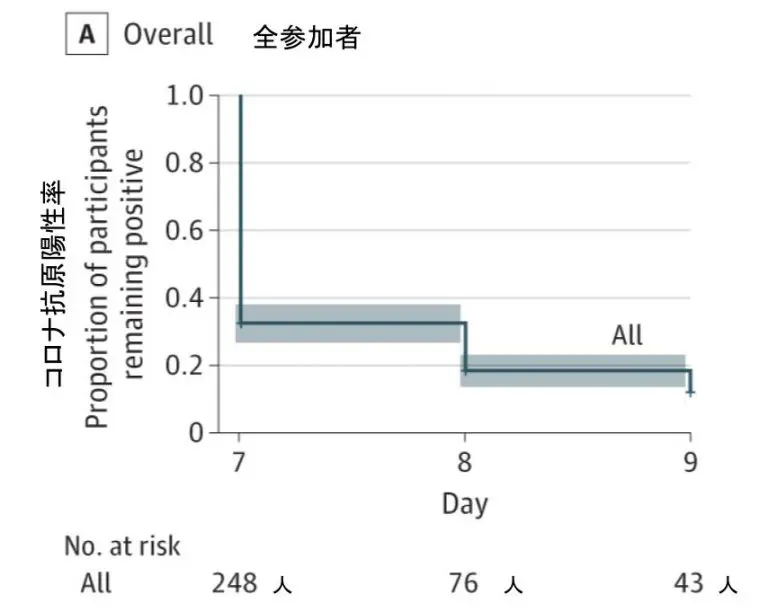

必要に応じて、咳や痰の原因を調べるための喀痰培養検査を行います。これは、細菌やウイルスの有無を調べ、適切な抗菌薬の選択に役立ちます。また、流行時期にはインフルエンザ検査やコロナウイルス検査も実施し、感染症の診断に役立てています。

必要に応じて、咳や痰の原因を調べるための喀痰培養検査を行います。これは、細菌やウイルスの有無を調べ、適切な抗菌薬の選択に役立ちます。また、流行時期にはインフルエンザ検査やコロナウイルス検査も実施し、感染症の診断に役立てています。

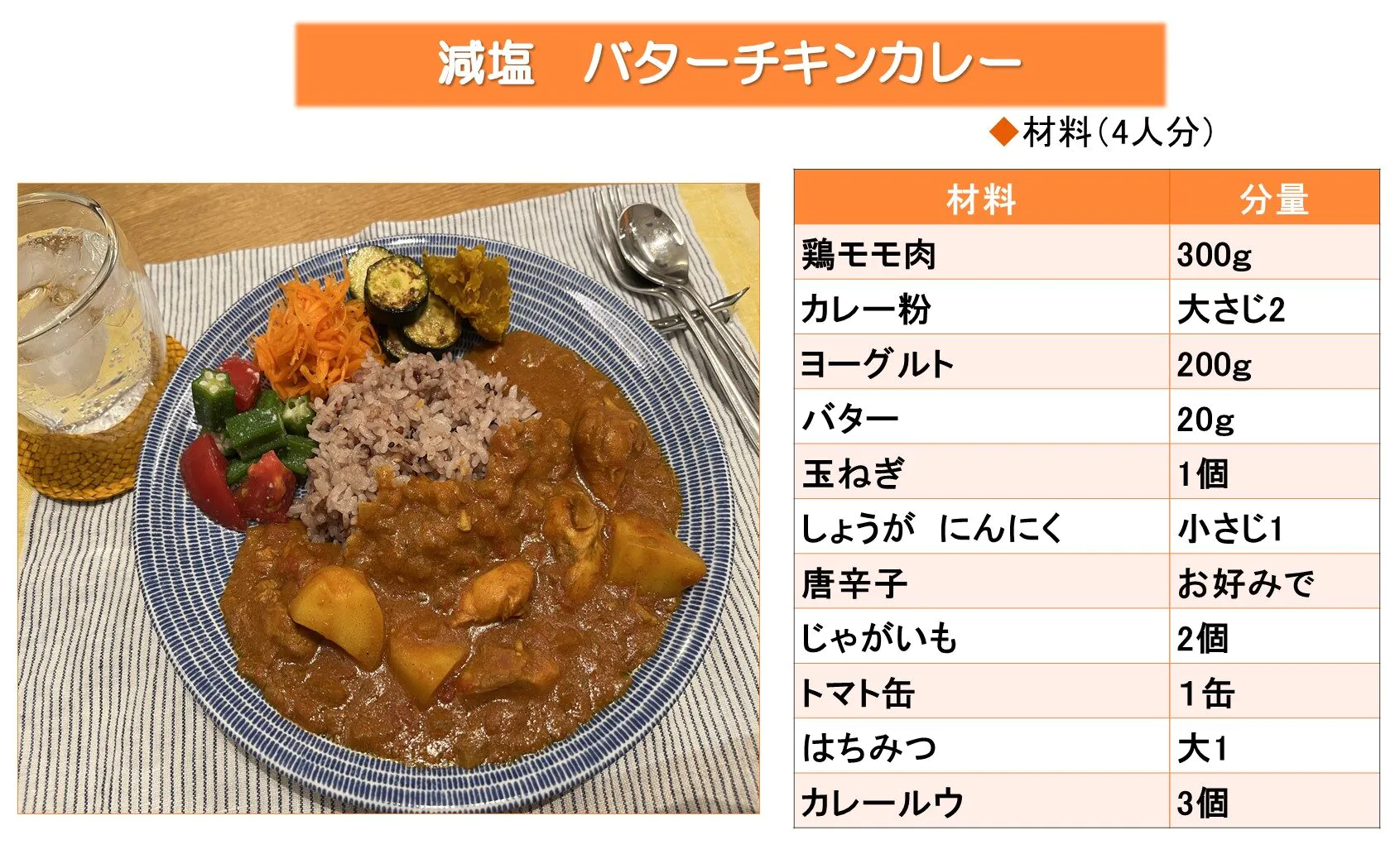

♦作り方♦

♦作り方♦

◆作り方

◆作り方

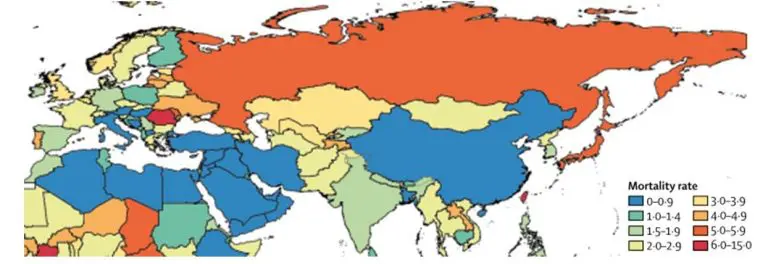

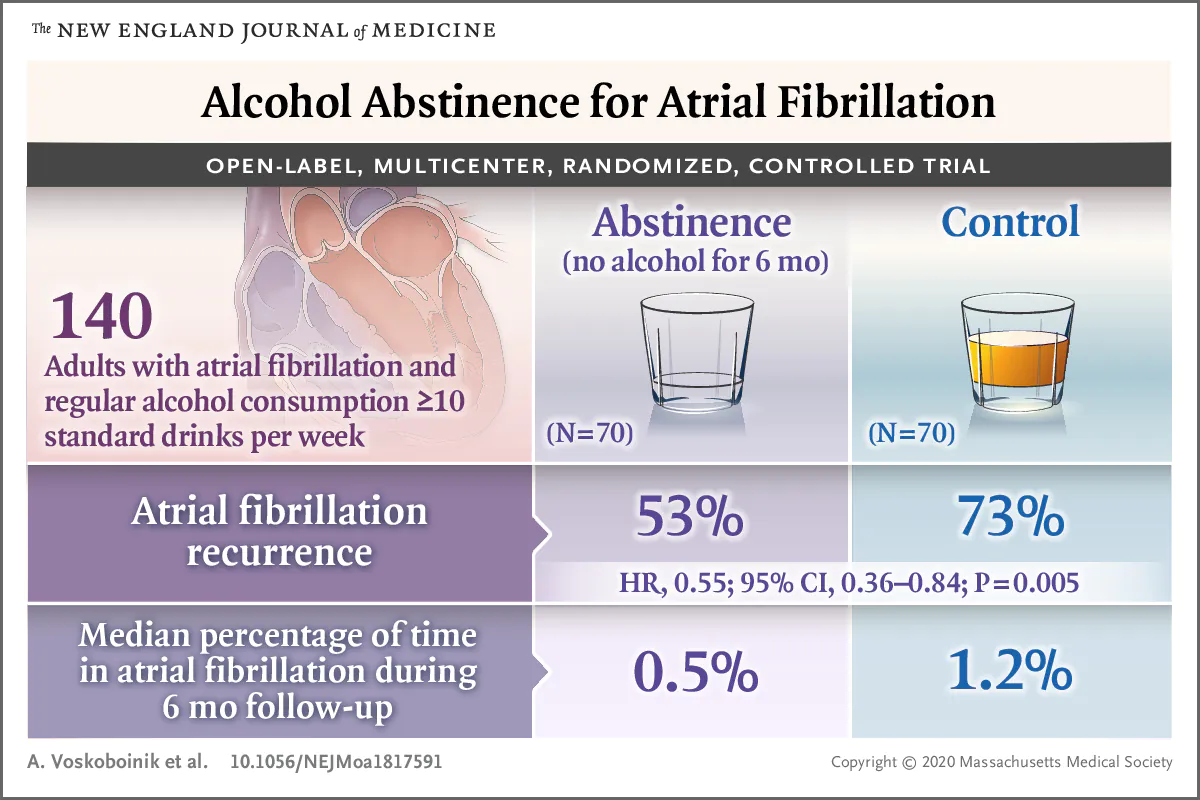

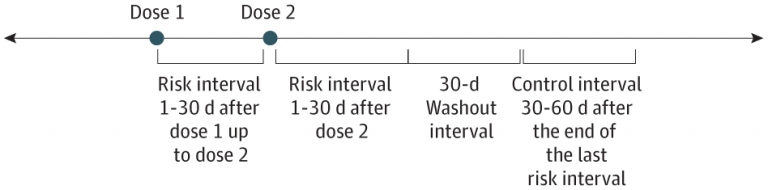

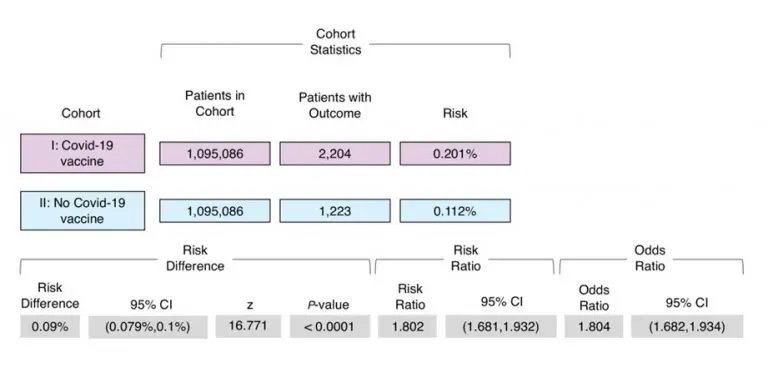

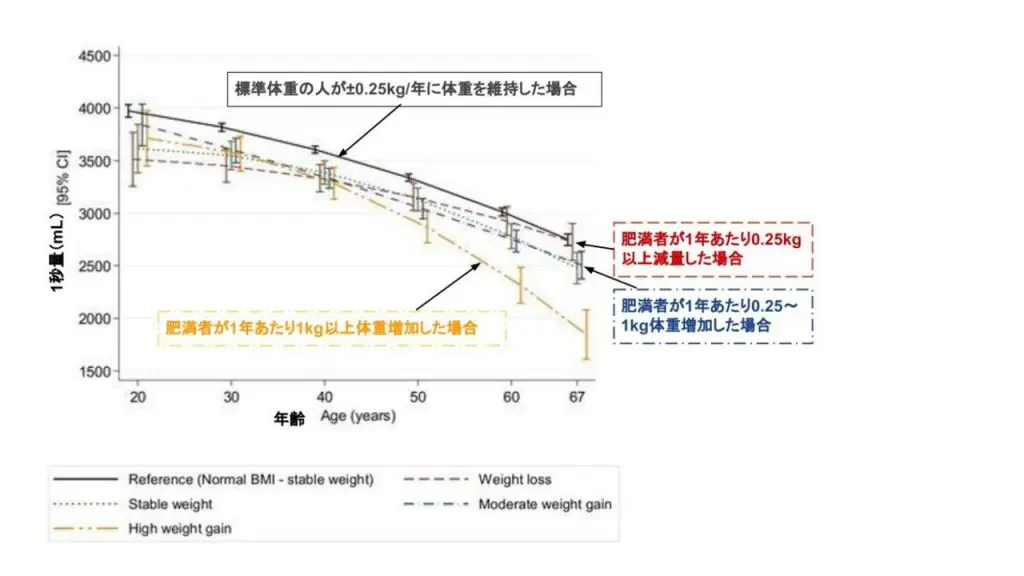

以下、本文要旨の翻訳です。

以下、本文要旨の翻訳です。